商海横流,大浪淘沙!现代化以来,在经济大潮的涤荡中,在数以不计其数的企业中,能生存、发展到今天的企业可谓不容易、不简单、不平凡。对这些企业的创业者来说,即便改革之初才二十来岁,迄今也是六七十岁的人了。或者说,这些人,绝大多数是“50后”。如此漫长岁月的奋斗,拥坐令人炫目的财产,已经达到老龄的界限,仍在干的往往被赞为“功成名就”、退下来的常常被誉为“功成身退”,这是再自然不过的事情了。

然而,往深处想一想,这真的是“功成名就”吗?这叫做“功成身退”吗?如此一问,就有些不太自然了,因为诸多人起码少了一样最宝贵、最长久的东西——即老古语所说的“立言”。

在中国传统文化中,“立德、立功、立言”被奉为“三不朽”,并成为很多人为之奋斗和追求的人生最高境界。其实,“三不朽”并非必须是王阳明、曾国藩那样的大家,也非必须是地位显赫的大人物。当今的“50后”企业家,是新中国成立以来的参与者、见证人,有着最丰富的人生之路、最独特的创办企业之途、最沉重的家庭角色之责,所以既有这个资历和资格,又能办得到、做得好。可以说,你做企业数十年称得上好人就是“立德”,你创办的企业迄今不倒就是“立功”。至于“立言”,并非写了什么鸿篇巨著,成了什么铁流铁凝。而是要把自己艰辛的奋斗经历、人生的经验总结、父母祖辈的往事等等,用“家史”、“家书”的形式印制出来,留给子女、传承下去。

实实在在的说,在“50后”企业家这个群体中,想得最多的就是“传承”问题,说白了,就是将庞大的财产和家业如何传下去、恨不得将所有的财富都装到子女后人的口袋里。诚然,这是天性之理、自然之道,也是无可非议的。但诸多人往往把最要紧、最有传承意义的“传家宝”给看淡了,看轻了,看忘了,看没了。更令人叹息的是,一些人士为品尝一顿美味、为满足一个小爱好、一点小好奇,从来就不论花费,不计代价,不皱眉头,但一听要出本自己的、家里的什么“书”什么“册”的,却眉头紧锁起来。

家书是融合家庭、延续家教、传承家风的最好载体和纽带。古人说:一封家书抵千金。古训说:富贵传家,不过三代;诗书传家,继世绵长。笔者说:要有“为后人留传家史,为人生树碑立传”的新遗产文化观念。给子女后代留下一部“家史”,往往胜过一箱“黄金”;给子女后代留下一本回忆录,往往强过一摞“金银卡”。把自己了解的父辈祖辈的过往,把自己和配偶的人生经历、吃过的苦难、积累的经验和家庭精神等等,化为文字记忆、化为图像记忆、化为成书成册,传承儿女后人,这才真是功成名就、功成身退,这才叫做“一书留芳”乃至“千古流芳”。其实,做成这事并不难,关键在于人的理念、境界和情怀,关键在于对国家、社会和后人的责任感和使命感。一次,有位资深老报人这样问我:你看那些……为什么能长期雇得起保镖、司机、佣人等等,就不能请一个临时写书人呢?

鼓与呼:世界上最芬芳的,不是花香而是书香,花开有谢时,史册永芬芳。有了“一书留芳”的企业家,才称得上“功成名就”的企业家,尤其是“50后”!也包括从事其他事业的“50后”!之所以写下这个题目,是因为这个群体最有钱、最有“戏”、最有条件,倘若不留点“文字性”、“史册类”的传承,真的太可惜了 !屈指算来,最年轻的50后,也跨过60岁的门槛了,而50后的兄长们,都已临近或达到“古来稀”之年!岁月如逝水。年龄不饶人。60来岁,正是耳顺心静之时、正处于思想经验熟透之际、正趋向忘人忘事腿脚不灵两眼昏花思维迟缓之势,此时不动手,还待何日?

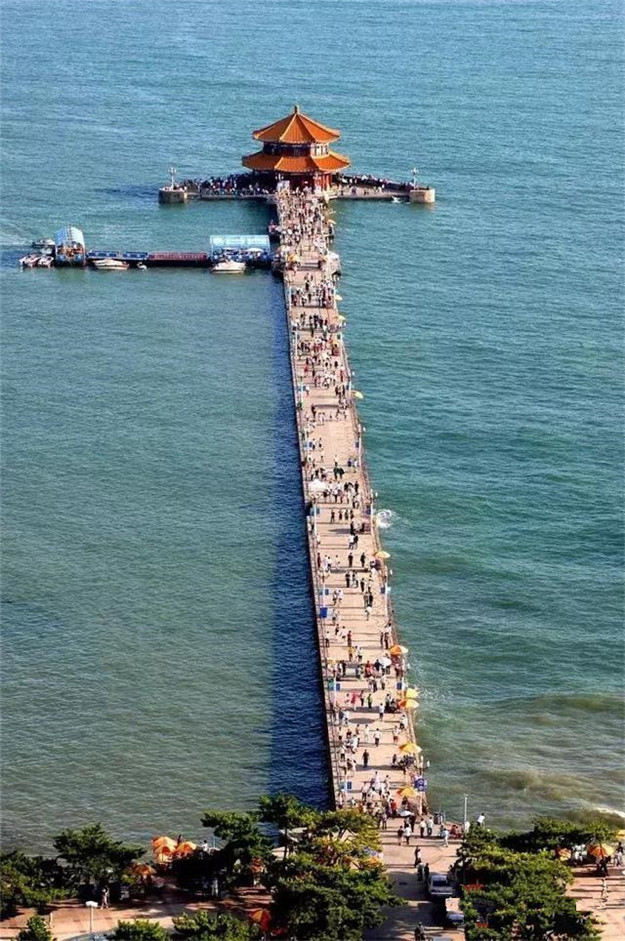

(作者:青岛市家史与传记研究会 王宝明)游金地

鲁公网安备 37020202000395号 | 青网警备 37020002140015号

鲁公网安备 37020202000395号 | 青网警备 37020002140015号

标签: 企业家 家书 传承